History

歴史

真葛焼の歴史は祐閑宮川小兵衛政一が、貞亨年間(1684~1687)に知恩院門前に居を構え陶芸を生業としたことに端を発します。

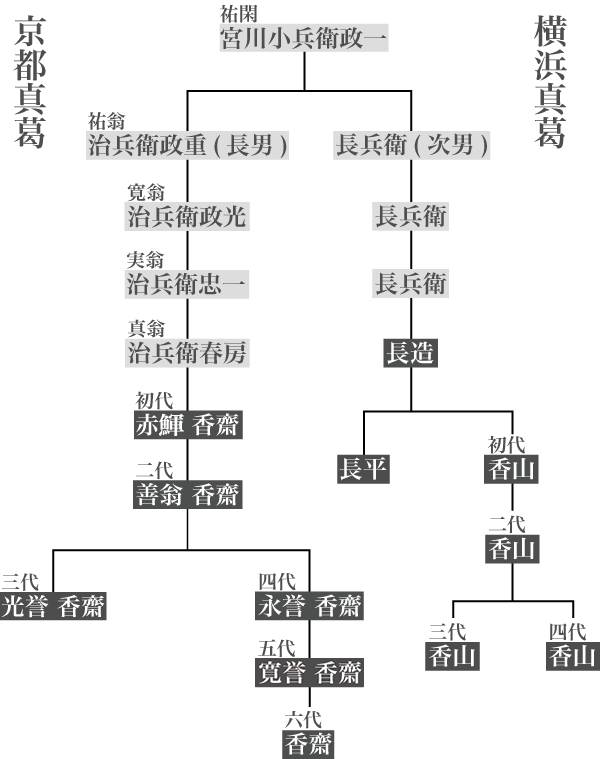

宮川家、真葛焼の歴史は祐閑宮川小兵衛政一(こへいまさかず)が、貞享年間(1684~1687)に近江国坂田郡宮川村(現滋賀県長浜市宮司町)より京都に出て、知恩院門前に居を構え、陶料を商いとした事に始まります。その後治兵衛と長兵衛兄弟に分かれ、「楽屋」という屋号の焼継所を経営していました。長兵衛家に祐閑から数えて五代目に長造という名工が生まれ、東山真葛ヶ原(現円山公園)に窯を開き真葛焼は始まりました。

その四男虎之助が横浜に移り、初代真葛香山となりました。

治兵衛家は祐閑より数え六代目が初代宮川香齋です。その後昭和9年頃より四代永誉香齋が真葛を名乗り、本格的に茶道具を作るようになり当代は真葛六代宮川香齋です。

- 治兵衛香齋家 -

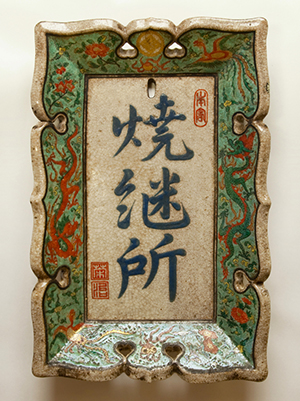

焼継所 楽屋

祐閑の長男祐翁治兵衛政重が知恩院門前より五条坂、今の若宮八幡宮付近に転居し、後に茶碗屋治兵衛を名乗ります。その子寛翁治兵衛政光より新たに焼継所を始めました。

「焼継」とは欠けた陶器を低火度の釉薬で接着する技法で、陶器が高価なものであったこの時代、漆で接着するよりも安価で需要がありました。

寛翁は「楽屋」(らくや)と名乗り、手広く商売をしたと伝わっています。写真の焼継所の看板は、焼継の技術を用いて陶器で作られていて、この看板が軒先に掛かっていました。

「楽屋」と名乗った所以は、当時は今のような高火度焼成の登り窯は大都市京都には少なく、低火度の楽焼が主流でした。その為「楽」という意味が今のような楽焼を総称しているのではなく、陶器そのものを指していたと思われます。寛翁の後、実翁、真翁と焼継所を続け、真翁の子が赤鯶香齋、初代香齋となります。

赤鯶香齋が本格的に京焼を始めた理由には、京都でも登り窯が作られ陶磁器が大量に生産されるようになり、焼継の需要が少なくなったことが一因にあります。 宮川長造の箱書には壮年期には「東山真葛原陶工楽長造﹅(造)」とあります。それは楽屋の一族の長造が真葛ヶ原にて陶工をしていたという意味です。

初代

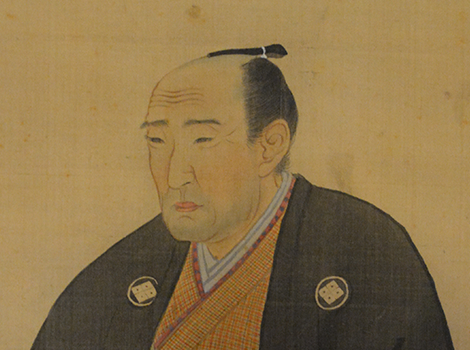

赤鯶 香齋

文政6年(1819)~慶応元年(1865)

祐閑宮川小兵衛政一の長男祐翁治兵衛政重より数えて四代目が初代香齋です。治兵衛春房の長男として生まれました。

それまでの陶磁器の焼継所の他に新たに陶磁器制作を家業としました。

宮川家は寛翁の頃より羽林家の権大納言中山愛親公(1741~1814)より繋がりがあり、赤鯶香齋も愛親公の三代後の中山忠能公(1809~1888)その子忠愛公(1832~1882)、また権大納言綾小路有長公(1791~1881)など公家方にもお引き立てがありました。また京都守護職の会津藩主松平容保公(1836~1893)の御前で轆轤の技術を披露ました。その折※「十水五石」の印とお召の葵御紋の羽織と脇差、また葵御紋高張提灯を拝領しました。

初代香齋の作品には染付、青華など中国の写しが多く、当時流行していた文人趣味の煎茶道具も多く作っています。絵付けに関しては線が力強く、呉須は濃く描かれているのが特徴です。

書銘が多く「香齋精製」「洛東陶香齋精製」「大日本香齋製」などがあります。「大日本○○」と書銘がある物が、江戸末~明治にかけて多くありますが、その理由は海外向けの作品を意識して作った為であります。中国の「大明成化年製」や「大清乾隆年製」を手本にしたものです。作品は大花瓶や陶箱など海外にも多く存在し、中でもスコットランド国立美術館(イギリス)には多くの作品が所蔵、公開されています。

※十水五石印には作品また箱書きにも使用しています。初代以後の香齋家では、布や箱に遊印として当代まで使用しています。

この十水五石の語は中国の杜甫子美の漢詩「戯題王宰畫山水圖歌」の一説の「十日畫一水 五日畫一石」(十日に一水を画き、五日に一石を画く)より出典されています。

二代

善翁 香齋

弘化3年(1846)~大正11年(1922)

本名は熊二郎と言い、薪炭業中村七右衛門の長男として生まれ、幼くして父の死去に伴い母方の伯父にあたる初代宮川香齋の養子となりました。真葛ヶ原の宮川長造のもとに仕事見習いに入り、長平、由太郎、虎之助(初代香山)などと共に長造窯を手伝っていました。万延元年(1860)に長造が亡くなり、養父宮川香齋家に戻り家業に従事しました。

慶応元年(1865)に初代香齋死去に伴い、二代香齋を襲名しました。

当時盛んだった煎茶を梅樹軒売茶東牛翁(1791~1879)に入門しました。当時の同門には、三代清水六兵衛氏(1820~1883)、二代清風與平氏(1845~1878)などがおられました。

煎茶の縁で富岡鉄斎翁(1837~1924)との親交が深く、鉄斎翁との合作の煎茶器揃、暖簾や書画、刻印した宮川善翁の陶印、香齋宛の手紙などが伝わっております。また画家菅楯彦氏(1878 ~1968)とも交流があり、我が家の玄関に飾られている宝船の陶額は氏が絵付けをされたものです。明治44年(1911)西本願寺の親鸞聖人六百五十回大遠忌に際し御用命頂き、寺宝の一文字呉器茶碗を写し制作しました。

当時は五条坂に宮川家の所有の登窯があり、乾山写しの大燭台や金彩銀彩の絵付けが施された瀟洒な磁器の煎茶の急須など多種多様な作品を制作していました。

大正2年(1912)隠居し、代々の治兵衛を名乗り、大正11年(1922)亡くなりました。

三代

光誉 香齋

明治27年(1894)~大正8年(1919)

本名は周造と言い、二代善翁香齋の長男として生まれました。大正二年に三代香齋を襲名しました。

大正4年(1914)、善翁香齋と親交のあった実業家内貴清兵衛氏(1878~1955)の紹介で、当時東山泰産寺(清水寺子安塔)に滞在していた福田大観氏(後の北大路魯山人)(1883~1959)が出入りし、染付煎茶碗などを絵付しました。

大正8年(1918)に父に先立って病没しました。

四代

永誉 香齋

明治30年(1897)~昭和62年(1987)

本名は金吾と言い、二代善翁香齋の次男として生まれました。

六原小学校卒業後、五代高橋道八氏(1869~1914)の弟子でロクロの名手であった治村松雨氏の元に徒弟として住み込み、※京都市立陶磁器試験場付属の伝習生として入学しました。同時期に楠部彌弌氏(1897~1984)、伊東翠壺氏(1894~1980)、河合榮之助氏(1893~1962)がおられます。

大正8年、兄の三代光誉香齋の病没し、四代香齋を襲名しました。二代善翁香齋時代よりの得意先であった煎茶の大阪佃一茶(昇玉)氏 (1882~1967)、小川後楽氏、及び西本願寺を中心に、煎茶道具や食器雑器などを制作しました。さらに大徳寺、妙心寺の御用達として、御遠忌の天目茶碗を制作しました。

昭和4年(1929)、栂尾高山寺土宜様の紹介にて表千家半床庵久田無適斎宗匠(1884~1946)に入門し、茶道具の制作に専念し、御箱書も頂くようになりました。一方で昭和5年に帝展(現日展)に初入選し、それ以来種々の展覧会に出品しました。

昭和9年より皆様のお勧めもあり、真葛焼宮川香齋を名乗りました。それは当時横浜の真葛宮川香山が工芸品の制作に重点を置くところから、宮川長造の作品系列を京都で受け継ぐ意味もあり、また実父善翁香齋と真葛長造との家続き仕事続きの関係により、名乗る事となりました。

昭和13年(1937)には「仁清写七宝透ウロコ鶴食籠」を制作し表千家十三代即中斎宗匠(1901~1979)より御好を頂きました。昭和15年の利休居士三百五十年忌には久田無適斎宗匠より「利休頭巾食籠」を制作し御好物として頂きました。さらに昭和39年(1964)に裏千家十四代淡々斎宗匠(1893~1964)より「五節句水指」御好物にして頂き、また武者小路千家十三代有隣斎宗匠(1913~1999)より東京道場お披きに際し「吉兆草絵ブリブリ香合」を御好物とし頂きました。以後三千家家元より数多くの作品を御好物として頂くことになりました。

昭和39年(1964)、五条バイパス開通に際して、東山五条より現在の東山馬町に転居し、茶室「龍吟」「尚古軒」を作り、昭和47年(1972)に隠居し治平を名乗り、昭和62年に他界しました。

※現 京都市産業技術センター陶芸コース

五代

寛誉 香齋

大正11年(1922)~平成28年(2016)

本名三重喜。杉本庄太郎の長男として東京浅草に生まれました。

東京大空襲にて両親が戦災死し、昭和20年(1945)復員し遠縁でもあった四代永誉香齋長女の美津と結婚し宮川家に入りました。京都国立陶器試験場伝習生を経て義父永誉香齋のもとで陶芸活動に入りました。

昭和21年(1946)、茶の湯を表千家半床庵久田無適斎宗匠に入門し、昭和47年(1972)、五代香齋を襲名しました。4代永誉香齋に引き続き茶の湯の道具を中心に制作し、表千家十三代即中斎宗匠、十四代而妙斎宗匠、裏千家十五代鵬雲斎宗匠、武者小路千家十三代有隣斎宗匠、十四代不徹斎宗匠、表千家久田尋牛斎宗匠(1925~2010)より、数多くの作品を御好物にして頂き、また御箱書を頂きました。

昭和63年(1988)には毎日新聞社より、「真葛・幕末の陶工、真葛長造作品集成と歴代系譜」を刊行し、真葛焼、宮川家の歴史と長造中心とした作品の流れについて著しました。

平成14年(2002)隠居し、代々の隠居名である治平を名乗り、平成28年(2016年)に他界しました。

- 長兵衛香山家 -

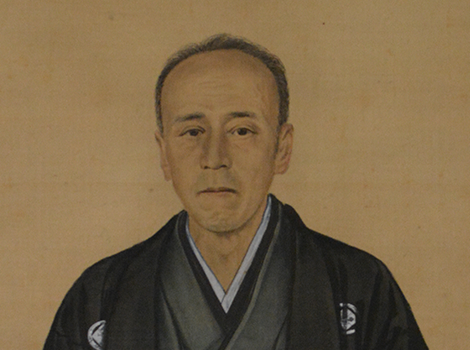

宮川 長造

寛政9年(1797)~万延元年(1860)

祐閑宮川小兵衛政一の次男長兵衛より数えて四代目が長造です。若くして青木木米に師事し、その後東山真葛ヶ原の一角(今の円山公園南側)で窯を築き、作陶を始めました。長造は長男の長平、二男の由太郎、四男の虎之助(初代香山)、熊二郎(二代香齋)などを指導しつつ、制作販売をしていました。

真葛ヶ原に築窯したところから、※観勝寺安井門跡より「真葛」の号を賜り、晩年「香山」と名乗り、後に長兵衛家が華頂宮博経親王(1851~1876)より「香山」の号を頂きました。

師匠の木米は煎茶道具が主ですが、長造は茶の湯道具の方が多く作っております。仁清写しの他にも、乾山写し、祥瑞、染付、赤絵、御本手、交趾と幅広く制作しています。

轆轤の水挽きは薄く挽き、削りも薄く全体の成形はきめ細やかであり、柔らかい雰囲気で雅味に富んだものです。型で作る香合は土を薄く型押しして、蓋も身もその内側を薄く削り残し、大変心憎い作意が感じ取れます。釉薬は土灰と長石にわら灰を加えたものです。

この釉薬は変化し易く窯の焼成中の雰囲気によっても胎土の鉄分の多少によっても釉調が変わりますが、下絵の鉄絵と微妙に溶け合って潤いを持っております。素地土には東山の白土、伏見大亀谷の赤土や信楽の小石混じりの土、出石の磁器土などを作る物に合わせて使い分けをしております。

長造は仁清写しの妙手と言われていますが、単なる写しではなく本歌(手本)の意を汲みつつ個性的に表現した姿勢を持ったことが大きな特質であります。

長造の主な箱書ですが、壮年期は「東山真葛原楽長造﹅(造)」晩年には「長造﹅」「香山長造﹅」と変化するのが特徴です。また「模仁清」「模古染付」など、「〇〇写し」でなく「模〇〇」と書いています。箱は粗末な桐やモミ箱が多く、それは京都が度重なる大火の為、材料の不足が原因であると思います。

作品は後述の初代香山ほどではありませんが、海外の美術館にもコレクションがあり、ボストン美術館(アメリカ)、モントリオール美術館(カナダ)、アシュモリアン美術館(イギリス)などに所蔵されています。

※観勝寺 東山安井、安井金毘羅宮内にあった真言宗の寺院です。

宮川 長平

天保元年(1830)~万延元年(1860)

宮川長造の長男として生まれました。

代々の名前、長兵衛に因み長平と名乗りました。真葛ヶ原にて父長造の下で家業に従事しましたが、父長造と同年に若くして亡くなりました。

作品も少なからず制作し、長平の名で現存もしています。長造の作風に似て、瀟洒な茶道具が多いです。共箱の物は少ないですが、箱書も長造に倣い「東山真葛ヶ原陶工楽長平造」「東山真葛原長平造」などがあります。

初代

宮川 香山

天保13年(1843)~大正5年(1916)

本名を虎之助。宮川長造の四男として生まれ、父長造兄長平没後、真葛窯を継ぎました。

明治元年(1868)大名茶人であった伊木三猿斎忠澄公(1818~1886)の招きで備前虫明に赴き、虫明窯の指導をしました。明治3年(1870)薩摩藩の御用商人梅田半之助氏などの勧めもあり横浜へ移り、翌明治4年(1871)横浜大田村(現横浜市港区庚台)に窯を開き、横浜真葛焼を始めました。

開国後の国策の影響もあり、海外向けに大作で高浮彫と呼ばれる技巧的な作品を多く制作し、明治9年(1876)のフィラデルフィア万博を皮切りに、明治後半まで海外の万博に多く出品し数多くの賞を受賞しました。明治13年(1880)頃になると新たに釉薬や釉下彩を用いた中国清朝陶磁の写しを制作し、作品の幅が広がっていきました。そして明治29年には(1896)陶芸界では二人目となる帝室技芸員に任命されました。

国内では東京国立博物館・三の丸尚蔵館・泉屋博古館他にも作品は所蔵されていますが、万国博に出品していた事もあり海外にも多数の作品が存在しております。大英博物館、ボストン美術館、ヴィクトリア&アルバート博物館(イギリス)、アシュモリアン美術館、ギメ東洋美術館(フランス)、はじめ世界各地の美術館博物館にも所蔵されていまして、現代でも海外では「MAKUZU Ware (マクズウェア)」と呼ばれ国内外で高く評価されています。

二代

宮川 香山

安政6年(1859)~昭和15年(1940)

本名半之助。宮川長平の子として生まれ、叔父初代香山の養子となりました。

初代香山の下で家業に従事し、襲名前は宮川半山の銘で制作もしました。

大正6年(1917)二代香山を襲名しました。初代に引き続き従来の真葛焼の作品を制作する他に、当時煎茶に代わって流行してきた茶の湯の道具も制作しました。表千家生形貴一宗匠(1880~1966)のご指導や、大阪の茶道具商坂田作治郎氏のご縁があり、表千家十二代惺斎宗匠(1863~1937)に御書付を頂きました。

大正12年(1923)には「仁清写し琵琶袋香合」「仁清写ブリブリ香合」を御好物にして頂きました。

作品は初代香山と同じくヴィクトリア&アルバート博物館やアシュモリアン美術館など海外の多くの美術館に所蔵されています。

三代

宮川 香山

明治14年(1881)~昭和20年(1945)

本名葛之輔。二代香山の長男で没後、昭和16年(1944)に三代宮川香山を襲名しますが、昭和20年5月29日の横浜大空襲で戦災死し、また自宅、窯、仕事場含め全てを焼失しました。

事実上、横浜真葛焼はここで途絶えました。

四代

宮川 香山

明治17年(1884)~昭和34年(1959)

本名智之助。二代香山の次男で空襲には遭わず戦後四代香山を襲名し、四代永誉香齋など親族縁者の力を借り復興に努めましたが、叶いませんでした。

年表

1600年代

1700年代

1800年代

1900年代

2000年代